(計画+実践)×反復=保安

今年の夏(2025年)も、各地でたくさんの山岳事故が起きました。犠牲者のほぼすべては大人です。

彼らが事故に遭った山とルートの一部は、親子山学校でも子どもたちと登ってきた場所です。

でも、親子山学校は2003年からの活動以来、幸いにして大きな事故は一度も起こしていません。

親子山学校のキッズクラスに籍を置きながら、年に数回の高所登山にも出かける「こども山岳塾」があります。

入塾には必ずトライアルを受けて合格することと、6年生で卒業するまで継続できることなどが参加の条件です。

2025年度の「山岳塾」に在籍する児童はわずか10人です。

「こども山岳塾」の究極の目標は、「子どもたちによる自治」です。

そのためにも子どもたち一人ひとりが、主体性を持った自立した登山者でなければなりません。

もちろん、それは簡単ではありません。

ましてや子どもによる自治など、理想にすぎないと笑われるかもしれません。

でも、子どもたちは真剣です。

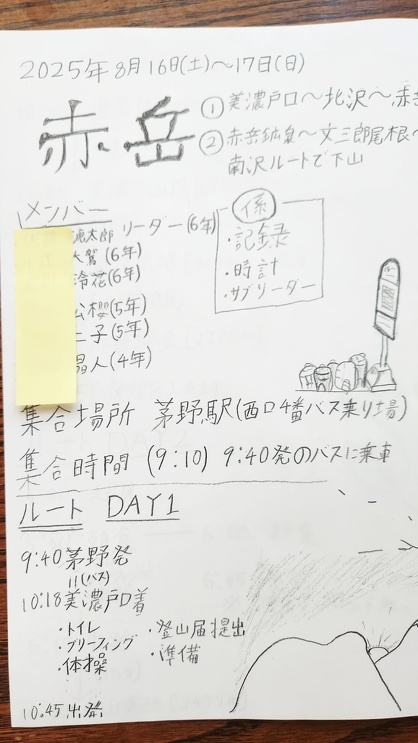

「こども山岳塾」の高所登山では、山行ごとに最高学年の6年生からリーダーが選ばれ、

リーダー主導で登山計画書が作成されます。

一つ目の写真は2025年8月に登った八ヶ岳の最高峰・赤岳(2899m)に挑んだときの

6年生リーダーが作った計画書の表紙です。

この時の赤岳登山に選抜されたのは4年生から6年生までの6名でしたが、

特筆すべきことは6名全員が初めての赤岳登山だったということです。

計画書に記載された行程やコースタイムなどは、

どこかの資料から丸写ししたものではなく、

歴代の6年生リーダーが残した記録や過去のタイムログなどを参考にしながら、参加するメンバーの力量なども考慮した実効性のある内容になっています。

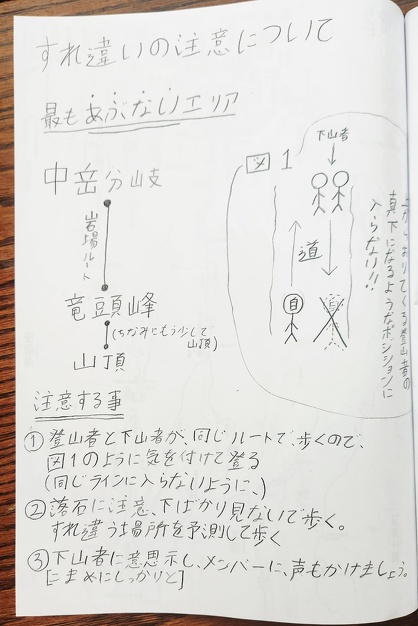

文三郎尾根から山頂を目指したこの時の赤岳登山では、中岳分岐をすぎて山頂手前の竜頭峰に至るまでの岩稜の急登が最大の核心部でした。ここは登りと下りがほぼ同一のルートであることから、この区間をいかに安全に通過するかが計画書の中でも特記されています。(左の写真参照)

こうして計画書の段階から、登山の行程中で最も注意を必要する部分についても参加者全員が情報を共有して、現場でも落ち着いて対応できるように努めているわけです。

もしも形だけの薄っぺらな「登山計画書」を書いてくる6年生がいたら、大人から即座に却下され、ダメなところを指摘されてやり直しを命じられます。「子どもだからこの程度でいい」は許されません。

この時の計画書を書いた6年生男子は、内容はほぼ合格でしたが、表紙に自分の名前を書いてきました。「君はこの登山の全責任を負えるのか」「表紙に自分の名前を書くというのはどういうことかわかっているの」と問いました。

個人の名前は外され、代わって「親子山学校 山岳塾」となりました。そうしたことで、この登山は一人のものではなく、参加する子どもたち全員の道しるべとなりました。

安全登山への取り組みは、キッズクラスの月例山行でも日常的に行われています。

その一つが「安全シート」と私たちが呼んでいる「安全登山活動記録表」です。

「安全シート」は、リーダーを任せられた各班の高学年生や親御が、登る山のルートに照らして、

「どこに」「どんな」「危険」が潜んでいるかを想定し、「そのリスクを無くすための心構えや対策」

を簡潔に記した表です。これを朝の集合時に参加するメンバーに目を通させ、全員の署名を集めます。

全体ブリーフィングや班ごとのブリーフィングでも、その日の注意事項をしっかりとアナウンスします。

よほど特別な事情や天候でもない限り、注意喚起する内容はいつも同じような文言になります。

それがどんなに聞き慣れた文言であっても、全体を統括する者や班を率いるリーダーたちは、

何度でも同じことを言い続けます。

安全対策に、見た目の良さなどはありません。

愚直なまでにストイックで地味な心がけと、安全のための基本動作を繰り返すだけです。

親子山学校が2003年の創立以来、重大な山岳事故を一つも起こしていない要因の一つがここにあります。

タイトルに示した通り、(計画+実践)×反復=保安

安全ではなく「保安」としているのも、〈安全を保ち続ける〉こと、

すなわち〈反復〉こそがあらゆる動作の基本にあることを知っているからです。