親子で富士山&思い出のラジオ出演

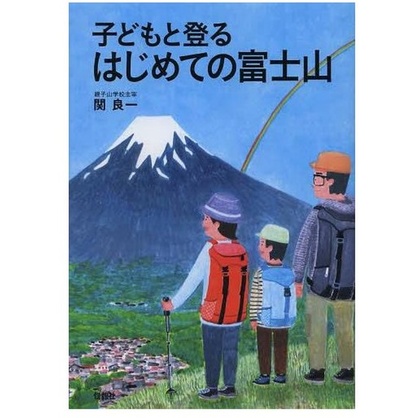

『子どもと登るはじめての富士山』(旬報社)表紙

『子どもと登るはじめての富士山』は、『4歳からはじめる親子トレッキング』に次いで、私が親子向けに書いた二冊目の本です。富士山がユネスコの世界文化遺産に登録されたのは2013年6月22日です。私の小著はこれより前の6月1日の初版ですが、富士山が世界遺産に選ばれそうだから書いたのではありません。

出版社の担当編集者さんから「もう一冊、親子向けの登山本を作るとしたら、どんなテーマがいいですか?」と尋ねられて、「それなら富士登山の本を書きたいな。ちゃんとした親子向けの富士登山本ってまだないんですね。それにある程度、山登りに目覚めた子どもなら、一度は富士山に登ってみたいと思う子、けっこう多いと思うんです」そう答えて実現したのがこの『子どもと登るはじめての富士山』でした。

出版が近づくに連れて、もしかすると富士山が世界遺産になりそうだ・・という機運になり、いざ出版されるとすぐに舞い込んできたのが、静岡放送(SBS)の『愉快!痛快!阿藤快!』というラジオ番組の出演依頼でした。「富士山の世界遺産認定を前提に、番組で富士山特集をやりたいので、本の著者として生出演してもらえます?」との打診を受け、本の宣伝になるのならと二つ返事で出演を承諾、放送当日の朝に新幹線に乗って静岡に向かいました。

番組のMCは俳優の阿藤快さん、アシスタントは原田亜弥子アナです。阿藤さんも原田アナも気さくな方々で、私は過度に緊張することもなく、30分も自由にお話させていただけました。リンクしたものはこの時の番組の模様で、現在youtubeにアップされています。ラジオ番組でしたが、同時にネットで動画配信も行われていたため、こうして阿藤さんや原田アナとの掛け合いが記録されました。(阿藤快さんはこの2年後に急死され、今となっては私の大切な思い出の映像です)

改めて内容を聴くと、富士登山を成功させるコツばかりじゃなく、私が親子登山に目覚めた理由や子どもと登る山の良さなど、けっこう幅広く語っています。番組から数年経った今も、私が普段言ってることと中身はほとんど変わらないので、ご覧になっても差し支えないと思います。

富士山が世界遺産に登録された時点で、親子向けに特化した富士登山の攻略本は『子どもと登るはじめての富士山』しかなかったので、初版は瞬く間に部数わずかとなり、ひと月後には重版出来(じゅうはんしゅったい)となって編集者さんも喜ばれていました。この時の二刷目は1000部だったでしょうか。

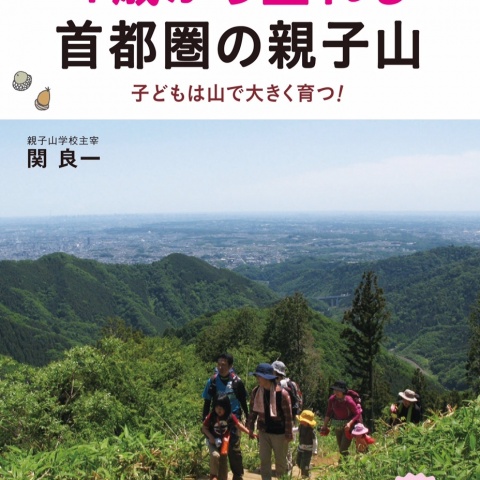

山の本はもともと発行部数が少ないのですけど、重版出来は著者にとっても名誉なことです。ちなみに私の最初の本『4歳からはじめる親子トレッキング』の初版は2012年で、5年後の2017年に重版出来。この時は、中身の一部も加筆・訂正しました。こちらは親子登山を始める初心者にとっての指南書となるようにと思いを込めて書いたもので、長い年月をかけてコツコツと読まれるタイプの本になっています。

『愉快!痛快!阿藤快!』(静岡放送SBSのラジオ番組:出演約30分)

https://www.youtube.com/watch?v=E8BWibC6V8s