晴登雨登「尾籠な話で恐縮です」

第六回「尾籠(びろう)な話で恐縮です」

山学校での登山中に、5年生の男子が深刻

な顔で近づいてきて、「キジとりをしたいの

ですが、どこですればいいですか」と言っ

てきました。私は笑って答えました。「それ

はキジとりじゃなくて、キジ撃ちだろ」。ご

存知の方もいると思いますが、キジ撃ちとは

男性が山の中で野糞をする時の登山者の隠語

です。キジ(雉)は飛ぶのが苦手な鳥で地面

を歩いていることが多いため、猟師はしゃが

んで鉄砲を撃つ。その姿勢から男性の排便を

キジ撃ちと呼びます。少年はよほど切羽詰ま

っていたのか、「キジとり」と言い間違えた

わけです。反対に女性の場合はお花摘みと呼

びます。草むらから上半身だけ出ているその

姿が、まるで花でも摘んでいるように見える

から。同じ行為でも女性の方が優雅な響きで

すね。

しかし、現代人は自然の中で用便を済ませ

る機会がないせいか、トイレのない山の中で

野糞をするなどめっそうもないと拒絶しがち

です。でも、排泄を我慢するのはカラダによ

くありません。入会したての親子に「キジ撃

ちとお花摘み」を教えるのも、山の基本の一

つにしています。女性の場合は折り畳み傘を

携行しておくと便利です。広げた傘を衝立に

し、その後ろにしゃがんでするわけです。

キジ撃ちもお花摘みも、一度経験してしまえ

ばあとはもういつでも「どんと来い!」。私な

ど数えきれないほどしてきましたが、あれは

なんというか、実に野趣満点ですな。自分が

野生の生き物になったような気分です。私は

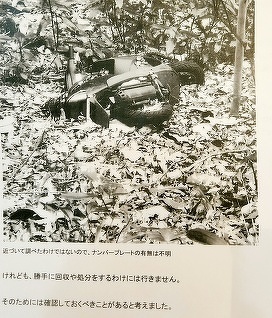

排泄前に登山靴のつま先で軽く地面に穴を開

けてそこにします。終わったら土や落ち葉を

かけて、分解処理は微生物に引き継いでもら

います。

(注)世界遺産や国立公園のような、厳格に

保護されているエリアでは原則禁止ですが、

どうしても我慢できない時のために、携帯

トイレを持ち歩くと安心です。

(初出:月刊誌『女性のひろば』2024年1月号)